2SC1815/2SA1015と2SC2120/2SA950は、秋月で束で売られている汎用トランジスタである。その単価は8円~10円。カーボン抵抗なんて、秋月単価は1円である。これらのなるべく汎用品を使い、本格的なヘッドホンアンプを作ってみたい。

本格的なTr差動入力アンプ

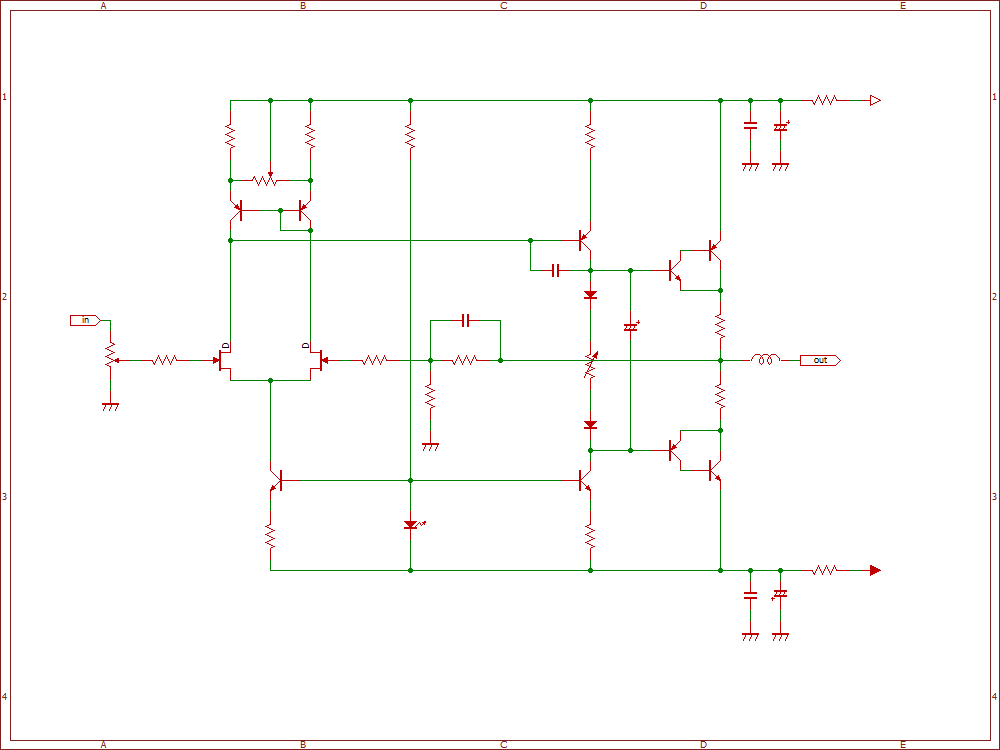

12VのACアダプターを電源として利用し、NJM386で両電源を生成するのが特徴的だろう。アンプ部は、トランジスタの教科書に載ってそうなぐらいオーソドックスなものだが、トランジスタ差動入力+出力段がインバーテッドダーリントン接続トランジスタと本格的なものだ。

パーツレイアウト

南側に空き地があるから、色々と改造の余地がある。

頑張れば電源部を一緒にできそうだが、モジュール化しておいた方が使い回しができるため後々便利だ。

パーツレイアウトは、自分が利用するパーツで必ず現物合わせをすること。コンデンサ1つにしても、同じ容量・耐圧でも種類によってサイズはまちまちだし。

実装後

定電流源のリファレンスにLEDを使うと、音楽聴きながら眺めていても癒やされる(笑) が、外来ノイズを拾うかもしれないからフタはした方が良い。

どのくらいのコストになるのか、真面目に(笑)計算してみた。

| アンプ部(2ch分) |

| パーツ | 個数 | 単価 | 価格 | 購入先 | 備考 |

| 2SC1815(GR) | 4 | 10 | 40 | 秋月 | Hfe:300以上が望ましい |

| 2SC1015(GR) | 2 | 10 | 20 | 秋月 | Hfe:300以上が望ましい |

| 2SC1815(Y) | 6 | 8 | 48 | 秋月 | Hfe:100~200。適当 |

| 2SC1015(Y) | 2 | 10 | 20 | 秋月 | Hfe:100~200。適当 |

| 2SC2120(Y) | 2 | 10 | 20 | 秋月 | Hfe:100~200。適当 |

| 2SA950(Y) | 2 | 10 | 20 | 秋月 | Hfe:100~200。適当 |

| 1N4148 | 4 | 2 | 8 | 秋月 | |

| 赤色LED 3mm | 2 | 5 | 10 | 秋月 | Vf:1.85V(5mA)前後が望ましい |

| 0.1u積セラ | 4 | 10 | 40 | 秋月 | |

| 100Ω多回転半固定ボリューム | 2 | 80 | 160 | 秋月 | |

| 1/4Wカーボン抵抗 | 24 | 1 | 24 | 秋月 | 出力抵抗を10Ωx2個を並列とした場合 |

| 10k Aカーブ 2連ボリューム | 1 | 145 | 145 | マルツ | |

| 3.3pマイカ | 2 | 200 | 400 | ラジオデパート | |

| 100pポリプロピレンフィルム | 2 | 16 | 32 | 千石 | |

| 100u/6.3Vニッケミ無極性電解 | 4 | 4 | 16 | 千石 | |

| 4700u/10V東信UTES電解 | 4 | 74 | 296 | 千石 | |

| | 小計 | 1299 | | |

| | | | | |

| 電源部 |

| パーツ | 個数 | 単価 | 価格 | 購入先 | 備考 |

| NJM386BD | 1 | 50 | 50 | 秋月 | LM386でも可 |

| 1/4Wカーボン抵抗 | 1 | 1 | 1 | 秋月 | |

| 赤色LED 3mm | 1 | 5 | 5 | 秋月 | 色は好みで。高輝度の青がクール |

| 1MΩ多回転半固定ボリューム | 1 | 80 | 80 | 秋月 | |

| 100u/16V OS-CON | 2 | 50 | 100 | 秋月 | |

| | 小計 | 236 | | |

| | | | | |

| | 合計 | 1535 | |

|

回路図にあるものだけでこれぐらい。マイカコンだけはどうしても高価になってしまう。ここに積セラは禁じ手だからしょうがない。実際には基板や線材やターミナル、ジャック類、ACアダプター、ネジやスペーサー類、アルミケースやボリュームつまみ等が必要。

また、束で売られてるものがあるため、この表の単価で買える訳でもない。

(100u無極性の電解コンは、オーディオ用と騙されてメタリックグリーンのヤツを使ってはダメだ。無用な味付けしてあり、音が曇ってしまう)

しかし、アンプ部以外は使い回しができるし、余ったパーツでもう1つ、改善点を見いだしてもう2つ、3つ…と作りたくなるから、初期投資としては高くはない。

例えば、定電流源のリファレンスをLEDじゃなく、ツェナー+コンデンサにしてより正確で安定的な定電圧にしてみたり、出力段をダーリントンの2~3パラへしてみたり、電源部のコンデンサを汎用大容量電解コン+積セラへ変えてみたり(この回路ではOS-CONだけで済ませてる)。

その音は、2SC1815/2SA1015らしい野太い元気な音である。一晩エージングすると音が変化し、野太さが減り、繊細さが増していた。

前稿のヘッドホンアンプと比べると劣るものの、コスパはとても良いと思う。

材料は安いが、労力はプライスレスである。

初心者の人でも、今後のベースとなるプラットホームができるから作って損はないのではないだろうか。

1つプラットホームができると、後はアンプ基板だけ作って取っ替え引っ替えできるから、きっとアンプ作りの蟻地獄にハマってしまうであろう。

追伸)

このローコスヘッドホンアンプ、前稿の物量ヘッドホンアンプより電気的な特性は優れている。聴覚上は物量ヘッドホンアンプの方が

遙かに良いのにも関わらずだ。実はなかなか侮れないローコスヘッドホンアンプなのだ。

ポチっと押していただくと、僕のランキングが上がって創作意欲が湧いてくるんです(笑)

ご協力をお願いします m(_ _)m

☆にほんブログ村 電子工作

☆にほんブログ村 オーディオ